Kriminalität ist ein komplexes Thema. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Delikte unterscheiden.

Der Unterschied zwischen Diebstahl, Raub und Betrug liegt in der Art und Weise, wie das Vergehen begangen wird. Diese Unterscheidungen sind im Strafgesetzbuch klar definiert und tragen dazu bei, das Rechtssystem kohärent und gerecht zu gestalten.

Beim Diebstahl wird das Eigentum einer anderen Person illegal und ohne deren Zustimmung genommen. Raub ist eine gewalttätigere Form des Diebstahls, bei der Gewalt oder die Androhung von Gewalt angewendet wird. Betrug hingegen basiert auf Täuschung und Manipulation, um jemanden dazu zu bringen, freiwillig mit seinem Eigentum oder seinen Rechten zu handeln.

Wenn du dir dieser Unterschiede bewusst bist, kannst du ein besseres Verständnis für die Struktur des Strafgesetzbuchs entwickeln. Die klare Abgrenzung zwischen diesen Begriffen bietet nicht nur einen rechtlichen Überblick, sondern ist auch entscheidend für die korrekte Anwendung und Durchsetzung von Gesetzen.

Grundlagen des Diebstahls

Beim Diebstahl handelt es sich um die unrechtmäßige Wegnahme einer fremden beweglichen Sache mit dem Ziel, diese dauerhaft zu behalten. Eine klare Unterscheidung zu anderen Delikten wie Raub und Betrug ist entscheidend, um die verschiedenen Aspekte des Diebstahls zu verstehen.

Definition von Diebstahl

Diebstahl ist im deutschen Strafgesetzbuch als die unrechtmäßige Wegnahme einer fremden beweglichen Sache definiert. Dies bedeutet, dass du ohne Erlaubnis eines Eigentümers dessen Besitz wegnimmst, um diesen selbst zu verwenden. Der Diebstahl setzt voraus, dass die gestohlene Sache von einem anderen gehört, also fremdes Eigentum ist.

Tatbestandsmerkmale des Diebstahls

Die Tatbestandsmerkmale des Diebstahls umfassen sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand. Der objektive Tatbestand beschreibt die Handlung der Wegnahme einer Sache, die dem Täter nicht gehört. Der subjektive Tatbestand erfordert den Vorsatz, also das bewusste und vorsätzliche Handeln, um sich selbst oder Dritten die Sache zuzueignen.

Abgrenzung zu anderen Delikten

Diebstahl unterscheidet sich von Raub und Betrug. Beim Raub wird Gewalt eingesetzt oder angedroht, um die Wegnahme zu erzwingen. Betrug hingegen umfasst Täuschung, um den Opfer freiwillig etwas zu übergeben. Diebstahl erfolgt ohne Gewalteinwirkung oder betrügerische Manipulation, sondern durch das heimliche Entziehen des Gewahrsams einer Person.

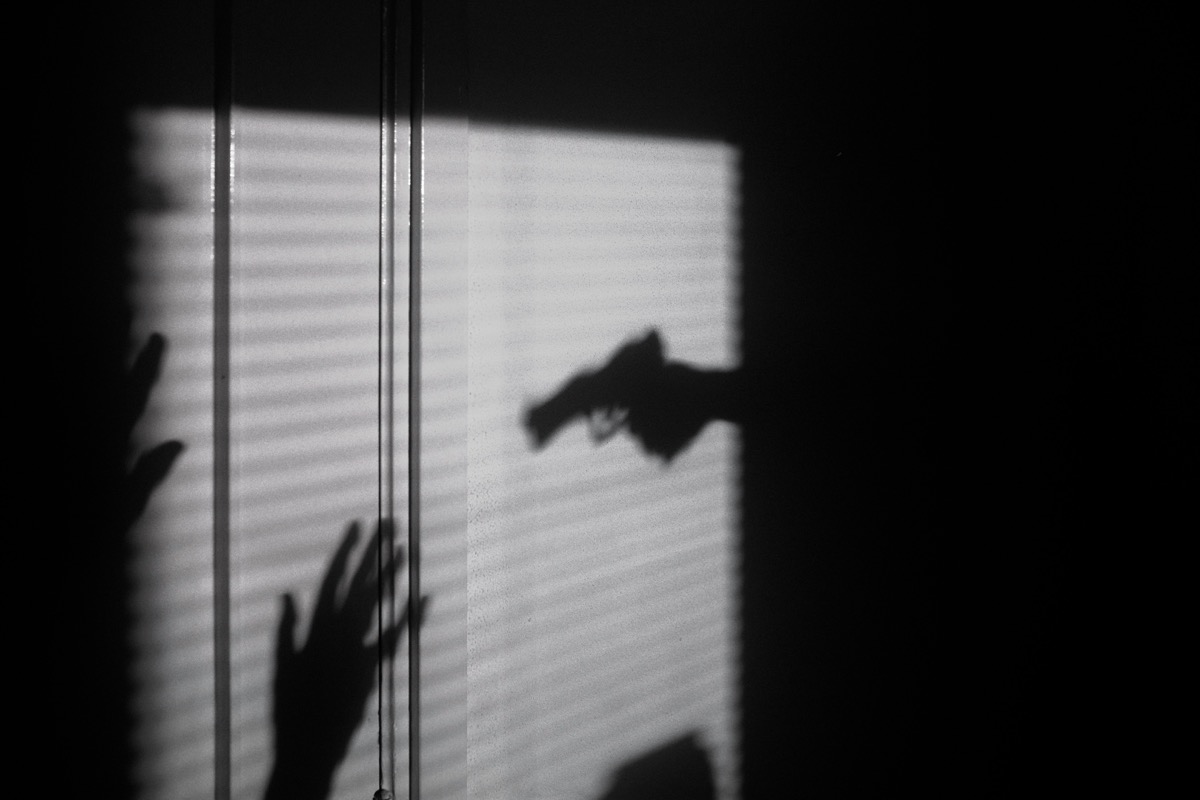

Rechtliche Aspekte des Raubes

Der Raub unterscheidet sich von anderen Vermögensdelikten durch den Einsatz von Gewalt oder Drohung als Mittel der Nötigung. Die strafrechtliche Bewertung und Einordnung von Raub setzt eine genaue Betrachtung seiner definitorischen Elemente voraus.

Definitorische Elemente des Raubes

Beim Raub handelt es sich um ein Verbrechen, das sich durch den Gewahrsamsbruch und die Zueignungsabsicht kennzeichnet. Das bedeutet, dass der Täter die Kontrolle über die Sache des Opfers bricht und sich die Sache oder ihren Wert aneignen möchte. In der Regel wird dies im Rahmen eines räuberischen Diebstahls umgesetzt, bei dem der Täter Gewalt anwendet oder mit Drohungen arbeitet, um seinen Plan zu verwirklichen.

Für die Strafbarkeit ist es entscheidend, dass der Täter vorsätzlich handelt. Beim Raub liegt eine hohe Strafdrohung vor, da die Anwendung von Gewalt oder die Bedrohung des Opfers besonders schwerwiegend angesehen werden. Der Raub setzt also die Kombination aus rechtswidriger Zueignung und dem Einsatz von nützlichen Mitteln voraus.

Gewalt und Drohung als Nötigungsmittel

Beim Raub dienen Gewalt oder Drohungen als notwendige Nötigungsmittel, um den Willen des Opfers zu brechen. Der Täter nutzt physische Gewalt oder droht mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Gewaltanwendung oder Androhung muss dabei im Zusammenhang mit dem Gewahrsamsbruch stehen.

Für die strafrechtliche Bewertung wird analysiert, inwiefern die Freiheit des Opfers erheblich eingeschränkt wird. Ohne die Gewalt oder Drohung wäre das Delikt nicht als Raub, sondern möglicherweise als einfacher Diebstahl zu klassifizieren. Die gesetzlich vorgesehenen Strafen für Raub tragen der besonderen Gefährlichkeit Rechnung, die mit dem Einsatz von Gewalt oder Drohung verbunden ist.

Charakteristika von Betrug

Betrug basiert auf dem Prinzip der Täuschung, die Opfer zu unwissentlich schädigenden Aktionen verleitet. Beim Betrug entsteht oft ein Vermögensschaden für das Opfer, während der Betrüger von dessen gutgläubigem Handeln profitiert. Täuschung und Vermögensverfügung sind damit zentrale Elemente dieses Delikts.

Täuschung und Vermögensverfügung

Betrug erfordert stets eine bewusste Täuschungshandlung. Sie kann in Form von falschen Aussagen oder einer Unterlassung relevanter Informationen erscheinen. Wesentlich hierbei ist, dass die getäuschte Person aufgrund der Täuschung eine Vermögensverfügung trifft.

Diese Verfügung, ermöglicht durch die Täuschung, ist der entscheidende Schritt, der den Betrug vollendet. Die getäuschte Person glaubt eine vorteilhafte Entscheidung zu treffen, während das Gegenteil der Fall ist. Der Betrüger zielt darauf ab, dass das Opfer in den Verlust des eigenen Vermögens einwilligt. Diese Zustimmung resultiert direkt aus dem Vorsatz des Täters, der sich in strafrechtlichen Verfahren als Schuld erweist.

Vermögensschaden und Schuldprinzip

Ein zentraler Aspekt des Betrugs ist der Vermögensschaden. Der Betrüger bringt das Opfer nicht nur dazu, eine Vermögensverfügung vorzunehmen, sondern bewirkt durch diese Handlung einen direkten Schaden. Der Vermögensschaden betrifft sowohl materielle als auch immaterielle Güter, was den Betrugsvorwurf in einem Strafprozess untermauert.

Das Schuldprinzip verlangt darüber hinaus, dass der Täter vorsätzlich handelt. Der Vorsatz bezieht sich darauf, dass der Betrüger die Konsequenzen seines Handelns gekannt und willentlich herbeigeführt hat. Selbstschädigungsdelikt beschreibt, dass das Opfer durch die Täuschung unfreiwillig an der eigenen Schädigung mitwirkt.

Strafrechtliche Konsequenzen

Die strafrechtlichen Konsequenzen für Diebstahl, Raub und Betrug variieren je nach Schwere des Vergehens. Wichtig sind die Unterscheidung zwischen Freiheits- und Geldstrafe sowie die Faktoren, die zur Strafzumessung und Verhältnismäßigkeit beitragen.

Freiheitsstrafe und Geldstrafe

Freiheitsstrafen können sowohl für Diebstahl als auch für Raub und Betrug verhängt werden. Bei geringem Diebstahl wird oft eine Geldstrafe verhängt, während schwerere Fälle zu einer Freiheitsstrafe führen können.

Bei Raub handelt es sich um ein schwerwiegenderes Verbrechen. Hier sind Freiheitsstrafen der Regelfall und können mehrjährige Haftstrafen umfassen. Bei Betrug wird häufig die Höhe des Schadens und die Täuschungsabsicht berücksichtigt, was zu entweder einer Geld- oder Freiheitsstrafe führen kann.

Gerichtliche Urteile hängen stark von den Tätermerkmalen und der Teilnahme an den Verbrechen ab. Die §§ des deutschen Strafgesetzbuches geben großen Spielraum in der Satzhöhe. Dies berücksichtigt den Einzelfall und erlaubt auch eine Strafaussetzung zur Bewährung.

Strafzumessung und Verhältnismäßigkeit

Die Strafzumessung erfolgt individuell und richtet sich nach dem Tatbestand, der Schuld des Täters und den Tatumständen. Diese Aspekte werden vor Gericht genau geprüft, um eine gerechte und verhältnismäßige Strafe zu gewährleisten.

Ein wichtiger Aspekt ist die Verhältnismäßigkeit der Strafe. Das Gericht betrachtet, wie schwer das Verbrechen wiegt und welche Freiheitsstrafen oder Geldstrafen (bei Betrug) angemessen sind. Bei minder schweren Fällen kann Strafe ohne Gesetz verhandelt werden, etwa bei Ersttätern, wo mildere Maßnahmen möglich sind.

Unterschiede in der Täterschaft und Teilnahme (z.B. Mitläufer) beeinflussen das Strafmaß. Gerichtliche Strafzumessung ist kein starres Schema, sondern ein dynamischer Prozess der individualisierten Beurteilung.

Versuch und Vollendung

Im deutschen Strafrecht spielen die Begriffe „Versuch“ und „Vollendung“ eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Strafbarkeit einer Tat. Während der Versuch eine frühere Stufe der Tatbegehung darstellt, bezieht sich die Vollendung auf den erfolgreichen Abschluss der Tat. Beide Zustände beeinflussen die rechtliche Bewertung und das Strafmaß.

Unterscheidung von Versuch und Vollendung

Der Versuch einer Straftat tritt ein, wenn du mit der Ausführung eines Delikts beginnst, das Delikt jedoch nicht vollendet wird. Ein Versuch ist strafbar, wenn bestimmte gesetzlich definierte Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. In diesem Stadium wird die Absicht und das Nestornament des Täters bewertet. Beispielsweise könnten unvollendete Diebstähle oder Raubhandlungen hier relevant sein.

Die Vollendung einer Straftat wird erreicht, wenn die Handlung alle Tatbestandsmerkmale eines Delikts erfüllt und tatsächlich abgeschlossen ist. Die Unterscheidung ist wichtig, da die Vollendung meist zu härteren Strafen führt. Rechtswidrigkeit spielt hierbei eine zentrale Rolle, indem sie das Unrecht der Handlung unterstreicht.

Strafbarkeit des Versuchs

Die Strafbarkeit des Versuchs wird in §§ 22bis 24 des Strafgesetzbuchs geregelt. Ein Versuch ist strafbar, wenn das Delikt nicht nur geplant, sondern konkret begonnen wurde.

Der versuchte Diebstahl oder Raub erfordert das direkte Ansetzen zur Tat. Die Strafe für einen Versuch kann milder sein, die Rechtswidrigkeit jedoch besteht weiter.

Eine wichtige Komponente ist der Rücktritt vom Versuch, der in manchen Fällen strafmildernd oder strafbefreiend wirken kann. Wenn Sie freiwillig von der Ausführung absehen, kann dies berücksichtigt werden.

Diese Bedingungen fördern das Verlassen des verbrecherischen Kurses und mindern das gesellschaftliche Risiko.

Straftaten im Vergleich

In diesem Abschnitt werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Diebstahl, Raub und Betrug erklärt. Es wird aufgezeigt, wie Gewalt und Täuschung diese Straftaten charakterisieren.

Diebstahl versus Raub

Beim Diebstahl wird eine Sache ohne Zustimmung des Besitzers entwendet. Gewalt spielt hier keine Rolle.

Im Unterschied dazu ist Raub eine Form des Diebstahls, bei der Gewalt oder Drohung gegen den Eigentümer ausgeübt wird, um die Sache zu entwenden.

Das Hauptmerkmal des Raubs ist die Anwendung von Gewalt oder die Drohung mit Verletzung. Beim Diebstahl fehlen diese Elemente.

Beide Delikte zielen auf die unrechtmäßige Aneignung fremden Eigentums. Der Unterschied liegt in den Mitteln, mit denen dieses Ziel erreicht wird, was auch zu unterschiedlichen Strafmaßen führt.

Betrug versus Diebstahl

Betrug unterscheidet sich vom Diebstahl durch die Täuschung des Opfers. Während der Täter beim Diebstahl heimlich oder offen eine Sache stiehlt, benutzt der Betrüger Täuschung, um das Opfer zur freiwilligen Übergabe seines Eigentums zu bringen.

Ein entscheidender Unterschied ist das Mittel: Täuschung im Betrug versus die bloße Wegnahme im Diebstahl.

Beide sind jedoch fremdschädigungsdelikte, da sie dem Opfer finanziellen Schaden zufügen. Die rechtlichen Folgen sind unterschiedlich, da Betrug häufig als schwerwiegender eingestuft wird, insbesondere bei komplexen Täuschungsmanövern.

Raub und Betrug: ein Vergleich

Raub und Betrug unterscheiden sich wesentlich in der Methode des Verbrechens. Während Raub auf Gewalt oder Drohung basiert, nutzt Betrug Täuschung zur Erreichung monetärer Vorteile.

Beide Straftaten zielen darauf ab, den rechtmäßigen Eigentümer zu schädigen, aber die Straftäter verwenden sehr unterschiedliche Ansätze, um ihre Ziele zu erreichen.

Betrug erscheint oft weniger körperlich gefährlich als Raub, ist jedoch nicht weniger schädlich. Die sozialen und psychologischen Auswirkungen können enorm sein, da Betrug das Vertrauen erschüttert.

Beide Vergehen erfordern eine kognitive Bereitschaft, und deren Unterschiede bestimmen maßgeblich das Strafmaß im Rechtssystem.

Rechtliche Qualifikation

Im deutschen Strafrecht gibt es klare Kriterien, die Diebstahl, Raub und Betrug voneinander unterscheiden. Diese Unterschiede liegen insbesondere in der Qualifikation der Straftaten und den besonderen Merkmalen, die zu ihrer rechtlichen Einstufung führen.

Qualifikation von Diebstahl und Raub

Die rechtliche Qualifikation zwischen Diebstahl und Raub erfolgt anhand spezifischer Merkmale. Diebstahl nach § 242 StGB beinhaltet die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache.

Raub hingegen, nach § 249 StGB, kombiniert den Diebstahl mit Gewaltanwendung oder der Androhung von Gewalt. Ein Beispiel ist der räuberische Diebstahl (§ 252 StGB), der vorliegt, wenn der Dieb in frischer Tat von Gewalt Gebrauch macht, um die Beute zu sichern.

Diese Unterschiede sind entscheidend, da sie die Strafbemessung erheblich beeinflussen.

Besondere Formen der Straftaten

Neben der Grundform existieren zahlreiche besondere Formen. Eine Vortat ist hier oft ein wichtiges Element; sie bezieht sich darauf, dass ein Diebstahl vorhergegangen sein muss, um einen räuberischen Diebstahl geltend zu machen.

Das Strafrecht erkennt ebenfalls Straftaten an, die auf Nötigung beruhen, wie z. B. § 240 StGB, welche Drohungen oder Gewalt als Mittel zur Tatbestandsverwirklichung definieren.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der genauen Abgrenzung und der Beweislage, um die richtige Straftat zu qualifizieren und zu ahnden. Die systematische Analyse hilft klar zu bestimmen, wann bestimmte Strafverschärfungen Anwendung finden.

Prozessuale Aspekte

Bei strafrechtlichen Angelegenheiten wie Diebstahl, Raub und Betrug spielen prozessuale Aspekte eine entscheidende Rolle. Eine effektive Verteidigung oder Anklage hängt maßgeblich von den Abläufen im Strafprozess und dem Ermittlungsverfahren ab.

Der Strafprozess

Im Rahmen des Strafprozesses wird Ihr Fall vor Gericht verhandelt. Hierbei wird zwischen Amtsgericht und Landgericht unterschieden.

Bei weniger schweren Fällen wie einfachem Diebstahl findet die Verhandlung meist vor dem Amtsgericht statt, während bei schwerwiegenderen Delikten wie Raub das Landgericht zuständig sein kann.

Der Prozess beginnt meist mit einer Anklage, die von der Staatsanwaltschaft erhoben wird. Die Klageschrift legt dar, warum eine Strafverfolgung angemessen erscheint.

Um die Rechtswidrigkeit der Tat nachzuweisen, bedarf es gründlicher Beweise und einer nachvollziehbaren Beweiskette.

Die Verteidigung hat die Möglichkeit, sämtliche Beweise zu prüfen und Zeugen zu befragen. Sie können Einfluss auf den Prozessablauf nehmen, indem sie explizit auf rechtliche Unzulänglichkeiten hinweisen.

Dadurch kann die Verteidigung die Anklage zu Fall bringen oder zumindest eine mildere Strafe erwirken.

Ermittlungsverfahren und Gerichtsbarkeit

Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, wenn der Verdacht auf eine strafbare Handlung besteht. In dieser Phase sind Polizei und Staatsanwaltschaft für die Sammlung von Beweisen verantwortlich.

Sie sollten wissen, dass bereits hier entschieden wird, ob der Fall zur Anklage gelangt.

Es gibt klare Zuständigkeiten bei der Gerichtsbarkeit. Das Amtsgericht befasst sich mit weniger schweren Fällen. Schwerwiegendere Delikte, bei denen eine höhere Strafandrohung besteht, werden meist vor dem Landgericht verhandelt.

Während des Ermittlungsverfahrens können Sie gegenüber der Polizei Ihre Sicht der Dinge darstellen. Eine frühzeitige rechtliche Beratung kann helfen, Ihre Interessen zu wahren und mögliche Fehlinterpretationen der Ereignisse zu korrigieren.

Dies beeinflusst maßgeblich die Entscheidung, ob es zur Anklage kommt.

Rechtsprechung und Literatur

Die Rechtsprechung und Literatur spielen eine wesentliche Rolle im Bereich von Diebstahl, Raub und Betrug. Die Analyse konzentriert sich auf ihre Beiträge zur Klärung rechtlicher Definitionen und deren praktischer Anwendung.

Rolle der Rechtsprechung

Die Rechtsprechung liefert klare Richtlinien bei der Unterscheidung zwischen Diebstahl, Raub und Betrug. Juristische Präzedenzfälle helfen dabei, komplexe Fälle zu analysieren und Entscheidungen zu treffen.

Gerichte interpretieren vorhandene Gesetzestexte und passen sie an aktuelle gesellschaftliche Veränderungen an.

Richterliche Urteile etablieren Standards und beeinflussen, wie diese Vergehen rechtlich bewertet werden. Dies versichert eine konsistente und faire Rechtsprechung und fördert das Vertrauen in das Justizsystem.

Die Rechtsprechung ist entscheidend für die Ermittlung spezifischer Merkmale, die zwischen diesen Delikten unterscheiden.

Bedeutung der Literatur in der Kriminologie

Die Literatur in der Kriminologie liefert tiefere Einblicke in die Motive und psychologischen Hintergründe von Straftätern.

Sie diskutiert theoretische Grundlagen und präsentiert Forschungsergebnisse, die zum besseren Verständnis dieser Vergehen beitragen.

Fachliteratur analysiert Daten und Trends, um Gesetzgeber bei der Erstellung präziser Gesetzestexte zu unterstützen.

Experten in der Kriminologie bieten durch Literatur wertvolle Perspektiven, die zur Weiterentwicklung präventiver Maßnahmen beitragen.

Dabei wird besonderes Augenmerk auf die soziologischen und psychologischen Aspekte gelegt. Literatur und Forschungsergebnisse bieten eine Grundlage für fortschrittliche und effektive Gesetzesanwendungen.

Zivilrechtliche Folgen

Bei zivilrechtlichen Folgen von Diebstahl, Raub und Betrug stehen Schadensersatzforderungen und Gewährleistungsrechte im Mittelpunkt. Diese Instrumente sind wichtig, um sich gegen Verluste und Schäden abzusichern. Zivilprozesse spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Schadensersatz und Gewährleistungsrechte

Im Rahmen des Zivilrechts können Geschädigte von Tätern Schadensersatz fordern. Schadensersatz dient dazu, den erlittenen finanziellen Verlust auszugleichen.

Verträge können gekündigt oder angepasst werden, wenn sie unter falschen Voraussetzungen zustande kamen. Bei Betrug etwa hat der Geschädigte das Recht, den Vertrag anzufechten und Rückzahlung zu verlangen.

Gewährleistungsrechte gelten insbesondere, wenn ein gestohlenes Objekt als fehlerhaft oder anders als vereinbart geliefert wird.

Käufer haben das Recht auf Rückerstattung oder Nachbesserung. Solche Ansprüche müssen eindeutig nach geltendem Zivilrecht formuliert und rechtzeitig geltend gemacht werden.

Zivilprozessuale Geltendmachung

Um zivilrechtliche Ansprüche durchzusetzen, ist ein Zivilprozess oft unvermeidlich. Er beginnt mit einer Klage vor dem zuständigen Gericht.

Dort wird der Sachverhalt geprüft und Entscheidungen über Schadenersatz oder sonstige Ansprüche getroffen. Ein solcher Prozess erfordert oft den Beweis eines wirksamen Vertrages und das Vorhandensein eines entstandenen Schadens.

Eine erfolgreiche Durchsetzung Ihrer Ansprüche hängt von der Beweislage und der rechtlichen Beratung ab. Spezialisierte Anwälte können hierbei eine wichtige Rolle spielen, um die Erfolgsaussichten Ihrer Klage zu maximieren.

Ein strukturiertes Vorgehen und eine fundierte Argumentation sind bei solchen Verfahren entscheidend.